※当サイトにはアフィリエイトリンクを含むページがあります。リンク先の予約サイトでホテルやツアーを予約された場合、当サイトが紹介料を受け取ることがあります。

プラプラデーン歴史散歩

プラプラデーンは、バンコクの東に隣接するサムットプラカーン県にある地域です。チャオプラヤ川がタイ湾に流れ込む河口付近です。

あまり知られていませんが、プラプラデーンはアユタヤ時代以前に遡る長い歴史があり、意外にも重要な文化遺産が多くあります。

先日、文化遺産修復の専門家であるタイ人の先生に案内してもらう、プラプラデーン・ツアーに参加してきました。

バンコク在住でもあまり行ったことがない地域でしたが、プラプラデーンの歴史、文化、そして現在の環境問題など、とても勉強になりました。

自分自身の復習も兼ねて、まとめておきたいと思います。

プラプラデーンの歴史

①古代からアユタヤ王朝まで

プラプラデーンは1000年以上の歴史を持つ古い都市で、かつて6〜11世紀ごろクメール人によってチャオプラヤ川河口の海上国境の街として建設されました。その位置は、現在のバンコクのクローントイ地区の辺りだったようです。

「プラプラデーン」という言葉は、はもともと「使者」を意味する「バデーン(Ba Daeng)」に由来すると考えられています。

なぜなら、海上からの敵の侵入を首都にいち早く伝えるという重要な役割を担った町だったからです。

スコータイ王国(13〜14世紀頃)の勢力拡大により、この地域でのクメール帝国の影響力は無くなりましたが、その後もアユタヤ王国時代を通して、プラプラデーンの「使者」としての役割は続いていたようです。

ただし、アユタヤ王朝末期からトンブリ王朝にかけて、一時的にプラプラデーンの都市は役割を失い、放棄されていました。

②ラタナコーシン王朝

タイ国王ラーマ1世が1782年に即位して、現在のラタナコーシン王朝が創設されると、再びプラプラデーンの重要性が復活します。

ラーマ1世は、最初のプラプラデーンの位置よりも少し南の地域に、要塞都市の建設を始めました。

ラーマ2世の時代になると、現在のパトゥムタニ県に住んでいた多くのモーン人をプラプラデーンに入植し、「ナコン・クアンカン」という名前で新しい都市の建設をしました。

ナコン・クアンカンには、チャオプラヤ川両岸に合計8つの砦が建設されました。

「ナコン・クアンカン」はその後、1915年に「プラプラデーン県」となり、現在はサムットプラカーン県に併合されて、「プラプラデーン市」になっています。

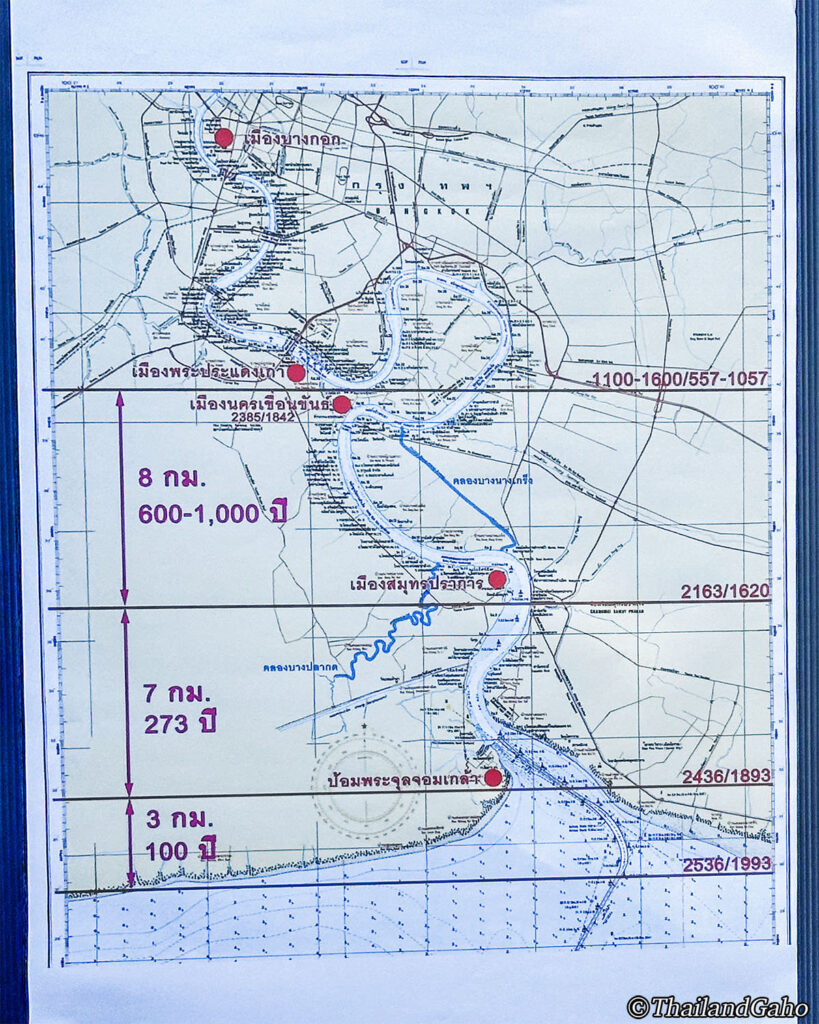

プラプラデーンの都市の位置は時代によって南下したのは、上流から流れてきたチャオプラヤー川の土砂が長い年月をかけて堆積し、河口の位置がどんどん南下してきたからだそうです。

現在のプラプラデーン市の位置

プラプラデーンのツアーで訪れた場所

今回のプラプラデーンのツアーでは、丸一日かけて、歴史的な史跡や文化財を中心に7ヶ所に立ち寄りました。

移動はバスでしたが、プラプラデーン周辺は、公共交通機関で行くには非常に不便なので、車で行くことをお勧めします。

①ワット・チェン・ロン

Wat Chaeng Ron

วัดแจงร้น

最初に立ち寄ったのは、バンコク都とサムットプラカーン県の境界にあるチェン・ロン運河沿いにある古寺「ワット・チェン・ロン」です。

ワット・チェン・ロンは、1000年以上前にバンコクがクメール帝国の勢力下にあった時代に建てられた、バンコク最古の仏教寺院だそうです。

ワット・チェン・ロンの見どころは、アユタヤ時代のナーラーイ王の治世に建てられた西洋風の装飾が特徴の古い仏堂。

仏堂内には、クメール時代からアユタヤ時代、そして現在のラタナコーシン時代に至るまで、様々な時代に作られた仏像が祀られています。

一番後ろにある仏像は、やや四角い顔と頭髪や装身具のデザインからクメール様式のもので、バンコク最古の仏像なのだとか。

長い時を経て寺院や仏像は何度も繰り返し修復され、修復箇所にはその時代に好まれた美術様式が反映されています。

ナーラーイ王の時代に建てられた仏堂は、上部は当時好まれた西洋風の装飾ですが、よく見ると入り口の扉の装飾はラタナコーシン様式の装飾に変わっています。

②ワット・パー・ケート

Wat Pa Ket

วัดป่าเกด

次に、プラプラデーン市の一部にある「バーンカチャオ(บางกระเจ้า)」と呼ばれる地域を訪れました。

バーンカチャオは、別名「Bangkok Green Lung(バンコクの緑の肺)」とも呼ばれてます。

グーグルマップの航空写真で見ると、過密するバンコクの都市の一部に、まるでオアシスのように、バーンカチャオだけ緑が残っているのがわかるでしょう。

まず、このバーンカチャオに残る古いお寺「ワット・パー・ケート」を訪れました。

ワット・パー・ケートは、もともとアユタヤ時代末期に建てられ、約200年前のラーマ3世の時代に大修復が行われたと考えられています。

この寺院の見どころは、ラーマ3世時代の旧本堂と伝統的なタイ建築様式の僧房です。

旧本堂の正面には、ガルーダに乗るヴィシュヌ神の木彫り彫刻が飾られています。

内部の壁画はラタナコーシン時代初期に描かれた価値の高いものだそうです。

一方、僧房の内部にはバーンカチャオに暮らすモーン人の生活を描いた壁画が残っています。

③ラムプー・バンクラソープ自然保護学習センター

Lampoo Bangkrasop Conservation Group & Learning Center

ศูนย์การเรียนรู้ลำพูบางกระสอบ

次に、バーンカチャオにある「ラムプー・バンクラソープ」という自然保護プロジェクトを見学させていただきました。

バーン・カチャオらしい緑溢れる環境で、ここがバンコクのすぐそばにあるとは思えないほどです。

この学習センターでホタルの保護活動をしているスキットさんという方から、バーンカチャオの自然の現状と課題について説明していただき、実際に敷地内を散策しました。

鬱蒼と生い茂る木々の間を無数の運河が流れていて、蛍だけでなく、多くの生物が生息しているそうです。

タイ語でチャーク(จาก)と呼ばれるニッパヤシがたくさん生えていて、パームシュガーやジュースも味見させていただきました。

清々しいネイチャーウォークを楽しみましたが、流石に本物のジャングルなので、蚊や赤アリの攻撃も激しく、虫除け対策は必須だと思います。

タイでホタルといえばアムパワーが有名ですが、実はバンコクのすぐ隣のバーン・カチャオにもホタルがいるということを初めて知りました。

ただ、都市開発や地下水の汲み上げによる地盤沈下、温暖化に伴う海面上昇による塩害など、環境の変化によって、ホタルの数もだんだん少なくなってきているそうです。

快適で便利な生活と自然保護はどうしても表裏一体になってしまいますが、バーンカチャオでこのような問題が起こっていることを初めて知りました。

④ワット・バーン・ナムプン・ノーク

Wat Bang Nam Pheung Nork

วัดบางน้ำผึ้งนอก

バーンカチャオでもう一箇所、ワット・バーン・ナムプン・ノークというモーン系仏教寺院を訪れました。

ワット・バーン・ナムプン・ノークは、チャオプラヤ川沿いにある大きな本堂がありますが、少し裏側の方に、旧本堂も残っています。

旧本堂は、もともとアユタヤ時代末期に建てられたものでした。

実はこの旧本堂は、最近まで放置され、すっかり荒れ果てていたのだそうです。

自分たちの地域の文化財を保護しようと決意した住民たちが団結して、タイの芸術局に協力を求め、2015年から本格的な修復作業が始まりました。

今では綺麗に修復されていて、住民と専門家の協力による文化財保護のお手本のような存在になっています。

旧本堂の内部には、ラタナコーシン時代初期の貴重な壁画がありました。

見どころは、扉に描かれたタイ人男女とモーン人女性の絵。

タイ人とモーン人は文化的に似ているといわれますが、髪型や服装が違っていて、やはり異なる民族なのだなと改めて感じました。

⑤プレーン・ファイファー砦

Plaeng Faifa Fort

ป้อมแผลงไฟฟ้า

ラーマ2世時代が建てた要塞都市ナコン・クアンカンには、9つもの砦がありました。海からの敵の侵入に備える重要な軍事拠点であり、川の両岸に砲台を備えた9つもの砦があったそうです。

この要塞都市に入植されたのは、トンブリ時代に難民として現在のパトゥムタニ県に移住したモーン人です

時代が変わり、ナコン・クアンカンの要塞都市としての役割は次第に薄れていき、現在は、プレーン・ファイファー砦を除いて、全ての砦が取り壊されてしまいました。

プレーン・ファイファー砦は、現在は公園として一般開放されていますが、今でも砲台や弾薬庫が残っています。

かなり荒れ果てた雰囲気のプレーン・ファイファー砦は、ブーゲンビレアの枝が伸び放題で、自由奔放に花を咲かせていました。

美しいブーゲンビレアと砲台の組み合わせがシュールな感じです。

かつてのナコン・クアンカンの面影を残す史跡として今後の公園の整備が望まれます。

⑥プラサムット仏塔

Phra Samut Chedi

พระสมุทรเจดีย์

次に訪れたのは、サムットプラカーン県のパクナム地区にある有名なプラサムット仏塔です。

要塞都市ナコン・クアンカンを造ったラーマ2世の時代、チャオプラヤ川河口のランドマークとしてプラサムット仏塔の建築が始まりました。

ラーマ3世時代に完成した当初は高さ20mでしたが、ラーマ4世の時代には38mもの高さになり、本堂も建てられました。

敷地内にある「トゥック・ファラン(洋館の意味)」は、ラーマ5世時代に建てられたもの。

中に入ると壁に昔の華々しいサムットプラカーンの街の様子が美しく描かれていました。

絵を見ていると、昔のサムットプラカーンが、非常に重要な都市であったことが想像できます。

⑦ピースア・サムット砦

Phi Seua Samut Fort

ป้อมผีเสื้อสมุทร

最後に訪れたのはチャオプラヤ川河口の中洲に建てられたピースア・サムット砦です。

ピースア・サムット砦は、BTSパクナム駅で下車して、チャオプラヤ川の渡し船でも行くことができますが、今回はプラサムット仏塔から橋を渡り、遊歩道を歩いて行きました。

遊歩道を10分くらい歩きましたが、自然がいっぱい気持ちの良いお散歩コースでした。

ピースア・サムット砦は、もともとラーマ2世時代に建築されましたが、西洋列強が東南アジアの植民地支配を進めていたラーマ5世の時代に改修され、軍事力の近代化が行われました。

ところが、1893年7月13日に、かの有名なパクナム事件が勃発。

フランスの軍艦がパクナムの防衛網を突破して、チャオプラヤ川に侵入し、王宮近くまで到達したのです。

タイはかろうじて植民地化は免れたものの、メコン川東岸をフランスに割譲することになる歴史的な事件でした。

ピースア・サムット砦には、当時の砲台などが残っているほか、かつての弾薬倉庫を改装し、パクナムの歴史的な展示を行う博物館もありました。

また、見晴らしの良い高台には、タイ海軍の父と呼ばれるチュンポン王子の銅像も建っています。

プラプラデーンの環境問題

今回のツアーは、プラプラデーンの文化財保護における問題を社会的に広く認知してもらうために実施されたものでした。

最初に訪れたワット・チェン・ロンでは、不適切な修復作業によって、貴重な文化財が大きく損傷されてしまっているというお話を伺いました。

仏堂内で仏像が置かれたコンクリート製の土台は湿気の換気ができないため、仏像本体が湿気を吸収して、ついには表面の金の塗装が破裂していました。

また、バーンカチャオのワット・パー・ケートでは、湿気の影響で旧本堂の仏像の台座や壁画の損傷が激しく、喫緊の修復が必要になっていました。

なぜ湿気の被害がこんなにひどいのかというと、バーンカチャオは河口に位置していて、もともと海抜が低い上に、温暖化による海面の上昇、気候変動による台風の頻発、都市開発による地盤沈下などによって、洪水の被害が深刻化しているからだそうです。

海の塩分を含んだ水が寺院内に入り込み、なかなか水が引かないのです。

寺院内部の貴重な文化財にも大きなダメージを与えていて、環境問題の深刻さを改めて認識しました。

また、タイの寺院というと、華やかな王室寺院ばかりに注目しがちですが、目立たない寺院の歴史的な文化財を保護するために、地道に取り組まれている修復建築家の方もいらっしゃるのだということを知りました。

1日かけて、かつての要塞都市プラ・プラデーンの歴史や文化財をめぐってみて、今まで知らなかったサムットプラカーンの成り立ちがよく理解できて、俄然興味が湧いてきました。

機会があれば、ラーマ2世の時代に植民されたモーン人の集落やサムットプラカーンの郷土料理なども調べてみたいと考えています。

タイランド画報 (ThailandGaho)

タイランド画報 (ThailandGaho)